『より高品質な原料へ』

お米栽培編

自社有機農場では、「こしひかり」「古代米」「もち米」の3種類のお米を完全無農薬・無化学肥料で栽培しています。田植え~稲刈りまで長期間の栽培となるお米は、風味や香りの品質が落ちないよう気候に合わせた栽培管理を行います。「美活甘酒はだ恵り」や「池田さんの石けん」の原料として使います。田植え・稲刈り体験会は自社農場の二大イベントとなり、これまでもたくさんのご愛用者様のご協力を得ながら、毎年大切に育てています。

『お米栽培』について

昔ながらの方法で、

確かな品質を

お米栽培の1年

春 ―堆肥まき、田起こし―

雪が解け暖かくなる頃に自家製有機堆肥と牛糞を田んぼ一面に撒きます。堆肥を撒いてからトラクターで田起こしすれば、土に肥料を満遍なく混ぜこむことができて、土が空気をたくさん含むので、苗を植えたときに根の成長が促進されます。

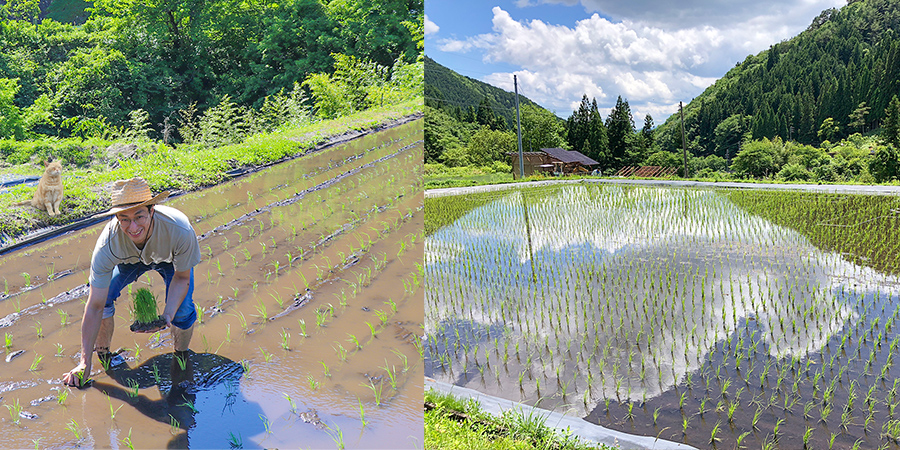

初夏 ―田植え―

例年5月末に田植えをします。自社農場では昔ながらの手植えで、コシヒカリ、もち米、古代米の3種の苗を植えていきます。完全無農薬の自然栽培で育てているので除草に大忙しです。除草を怠ると、お米の収量や風味に影響するので、ここは手を抜きません。

秋 ―稲刈り―

10月中旬頃、稲作の集大成、稲刈りをします。手刈りと機械刈りで、稲穂が実った稲を丁寧に収穫します。刈り取った稲を天日干しする『稲架(はさ)掛け』という伝統的な方法で乾燥させます。

晩秋~冬 ―脱穀―

2週間ほど天日干ししたら、稲穂から籾(もみ)を分離させる『脱穀』という作業をします。収穫した籾は乾燥させ、精米します。籾が外れた稲は、防草や冬越しに欠かせない藁として活用します。

こだわりポイント①

苗にもお肌にも良い『手植え』

自社農場では、手植えを中心とした田植えを行っています。田んぼの土を踏むことで穴があき、そこに空気が入ることで土壌の環境が整うので、機械で植えるよりも苗の生長が安定します。さらに、田んぼの土壌の菌や微生物には、お肌に良いとされる美肌菌が多いと言われています。田植え後の除草も、土壌内に空気を取り込むため田んぼに入り、農薬には一切頼らず手で行います。

田植え体験会

毎年5月下旬に開催する田植え体験会では、ご愛用者様・施設ご利用者様、地元のみなさまにご協力いただき、原料となるお米の苗を一つ一つ丁寧に植えていきます。私たちにとって田植えは、ネオナチュラルを支えてくださるみなさまと過ごせるとても貴重なイベントです。

田植え体験会ブログ

こだわりポイント②

タイミングが最も重要な『稲刈り』

10月中旬頃、黄金色の稲穂が垂れ下がると稲刈りです。収穫が早すぎると収量が落ちてしまうし、遅すぎると籾が熟れすぎて風味や色味が落ちてしまい製品の仕上がりに影響します。稲刈りのベストタイミングを逃さぬよう注意して生長を見守ります。実った籾を傷めないように昔ながらの手刈りと、手押し稲刈り機を使って丁寧に刈り取ります。刈り取った稲は藁や麻紐で束ね、その日に天日干しします。

こだわりポイント③

手間を惜しまず、昔ながらの確かな方法で

束ねた稲を組み木に架けて約2週間、天日(太陽光線)と自然風によって乾燥させます。この自然乾燥を『稲架(はさ)掛け』と言います。天日干しによってじっくり乾燥させたお米は、機械で高温乾燥させるよりも甘み、ツヤ、食感が格段に上がります。自社有機農場産の米は、『米ぬか白石けん』や『はだ恵り』の原材料となるため、安定した品質を保てるように、手間を惜しまずこだわり続けています。

完全無農薬のお米の甘みをそのままぎゅっと濃縮

土作りから収穫まで自然栽培したお米は、米糀と有機果物やカモミールと一緒にじっくり発酵させて、おなかの環境を整える美活甘酒『はだ恵り』へと生まれ変わります。美容健康の維持のため頑張る女性や、菌活でおなかを整えたいお子さまにも寄り添った、やさしい米糀甘酒に仕上げました。暑さ対策や栄養補給にもおすすめです。

ヘチマ栽培編はこちら

ハーブ栽培編はこちら